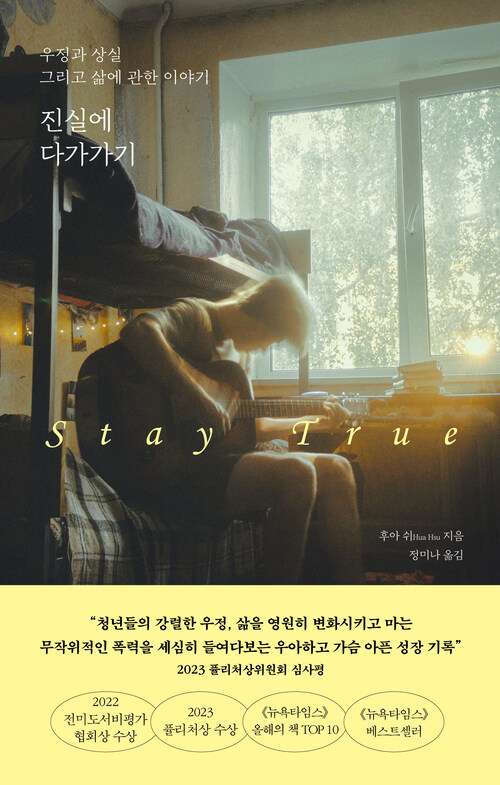

[책 감상/책 추천] 후아 쉬, <진실에 다가가기>

대만계 미국인 작가의 슬프고 내밀한 회고록. 저자는 대학교에서 켄이라는 이름의 일본계 미국인 친구를 만나는데, 그의 첫인상은 저자가 친구가 되고 싶은 류의 인물은 아니었다. 그렇지만 둘은 같은 기숙사 건물을 사용했고 점점 친해진다. 그와 철학적인 이야기를 비롯해 많은 이야기를 나누고, (거의 반쯤 장난이긴 하지만) 같이 영화를 만들 계획도 세운다. 그러던 어느 날 밤, 켄은 밖에 나갔다가 강도 무리를 만나 살해당한다. 저자와 켄의 친구들은 당연히 큰 충격에 휩싸인다.

이 회고록은 그리운 친구에 대한 저자의 기록이다. 둘이 친해진 순간에 대해 저자는 이렇게 썼다.

그 순간의 경험. 우정의 앞을 내다볼 수 있다면 좋을 텐데. 서로가 점점 나이를 먹고 헤어지리라는 사실을 알고, 어느 날 지금은 상상하지 못하는 이유로 서로가 필요해질 수도 있음을 알 수 있다면. 우리는 우정이 가볍고 일시적이라는 걸 일찌감치 깨닫는다. 우정은 불균형, 보이지 않는 여러 겹, 사소함, 불안감으로 가득하다. 어떤 사람들은 우정이 한결같이 이어져야 한다고 믿고 또 어떤 사람들은 우정이 산발적으로 이어져도 괜찮다고 믿는다. 수년간 서로를 보지 못하다가 다시 만나도 자기들만의 농담이나 대화를 늘어놓을 수 있듯이.

하지만 이 모든 것 이전에는 친해지는 순간이 있다. 내가 실제로 켄을 처음 만난 것은 켄이 옷 사는 걸 도와 달라고 부탁했을 때였다. 학생들은 겨울 방학이 끝나 슬슬 캠퍼스로 돌아와야 했고 그 무렵 나는 이라미와 기숙사 로비에서 빈둥거리고 있었다. 그러던 중 켄이 캐리어 두 개를 끌고 들어왔고 나는 의례적으로 고개를 까딱여 보였다. 기숙사 건물의 엘리베이터가 그날도 고장 나 있어 켄이 한숨을 내쉬었는데, 그 모습에는 그런 불편함을 그날 자신이 소화해야 할 일과의 한 부분으로 대하는 씩씩함이 배어 있었다. 나와 같은 층 방을 쓰던 이라미가 사려 깊은 철학 전공자답게 내 어깨를 툭 치더니 말했다. “가서 도와주자.” 나는 속으로 기겁을 했다. 우리 기숙사에는 내가 친해지고 싶은 애들이 있었다. 나는 나와 비슷해 보이는 애들과 가까워질 거라고 확신했다. 식당에서 빈 자리를 찾아 앉았다가 그 친구의 중고 티셔츠, 아이러니컬한 문구가 새겨진 배지에 호감을 보이며 다가가게 되리라고. 어쩌면 같이 밴드 공연을 보러 다니게 될 수도 있다고. 비디오 가게의 외국 영화 코너에서 우연히 마주칠 수도 있고, 밤새 그 친구의 고민을 들어 주다 나도 내 비밀을 털어놓게 될지도 모를 일이었다. 가을 학기 동안 지켜본 결과 켄은 내가 친해지고 싶은 친구가 아니었다. 자신감이 넘치고 정상적인 아이로 보여 그다지 끌리지 않았다. 나는 캐리어 하나를 잡고 계단을 올라가면서 할 수 있는 최대한 과장스럽게 헉헉거리려 기를 썼다. 좋아하지도 않는 앤데, 왜 내가 이런 막노동을 해야 하나 싶어 힘든 티를 팍팍 냈다.

계단을 다 올랐을 때 켄이 고맙다고 말한 후 저자 쪽으로 돌아서더니 파티에서 입을 옷을 사야 하는데 도와 달라고 부탁했다고 한다. 당시 저자는 파티에 관심이 없었지만, 켄이 예리한 사람이었다는 걸 알아차렸고 켄의 쇼핑을 도와주기로 했다. 그는 한 빈티지 옷 가게에서 저자가 골라 준 옷을 입고, 저자가 빌려 준 벨트를 차고 파티에 간다. 이게 둘의 우정이 시작한 계기였다.

둘은 철학 이야기도 나누었다. 철학 이야기가 생각보다 자주 나와서 이런 점은 기대 못 한 독자로서 놀라기도 했다. 예를 들어 이런 거… 제가… 데리다의 이론까지 알아야 하나요? 너무 어려운데요…

켄은 다른 사람들과 함께 살아가는 방법을 본능적으로 잘 알았다. 이튿날 켄은 우리 모두에게 샌드위치를 사줬고 우리는 그 샌드위치를 밴크로프트의 라이벌 클럽 바로 맞은편 벤치에 앉아 먹었다. 판자가 대어진 쓸쓸한 창문을 보며 킬킬 웃을 수 있는 자리였다. 우리는 슈퍼볼에서 우승이라도 한 것 같은 기분이었다. 켄은 사람들을 이용할 줄 알았다. 그렇다고 착취한다는 것이 아니라, 상대가 어떤 사람인지 알고 그가 이상한 일을 하도록 이끄는 재주가 있었다. 양보해야 할 때도 잘 알았다. 데리다는 우정의 동력이 자신과 같은 누군가를 찾는 데 있지 않다고 말했다. 친구는 “상대가 알아주길 바라기보다는 상대를 알려고 하기” 마련이라고 쓰기도 했다. 나는 줄곧 그 반대로 생각했었다. 데리다 같은 이론가들의 설명에 따르면, 현대의 삶은 중심을 찾아다니며 삶의 원동력에 의문을 갖는, 원자화된 개인〔atomized individual〕들로 가득하다. 데리다의 글은 복잡하기로 유명하며, 인용과 난해한 용어가 수두룩하다. 하지만 관계를 성찰한 대목은 어느 정도 명확한 편이다. 그는 어떤 글에서 우정의 친밀함은 상대의 눈에서 자신을 알아보는 느낌에 있다고 썼다. 일들은 언제나 ‘이미’ 일어나고 있다. 우리는 계속해서 친구를 안다. 그 친구가 더는 세상에 없을 때에도 여전히. 첫 만남 때부터 내가 친구보다 더 오래 살거나 친구가 나보다 오래 살 거란 사실을 안다. 언젠가 친구를 어떻게 기억할지 이미 상상한다. 울적하게 하려고 꺼낸 말이 아니다. 데리다는 쓰길, 우정을 사랑하기 위해서는 “미래를 사랑해야 한다”. 동료 철학자 장 프랑수아 리오타르Jean-François Lyotard의 사망 후에 쓴 글에서는 “어떻게 해야 그를 버리지 않으면서 그대로 내버려 두는 걸까”라고 말한다. 세상을 떠난 친구에 대해 진지하게 생각하는 것이야말로 우정의 궁극적인 표현이 아닐까? 그저 산 자와 산 자의 슬픔에 주목하는 추도에 그치지 않는 것이.

책 제목은 켄과 저자가 하던 농담에서 따온 것이다. 원래는 ‘게임에 진실하자’라는 말을 하고 복잡한 악수를 하곤 했는데 어느새 그 말이 줄어들어서 ‘진실하자’가 되었다.

켄은 엘카혼으로 돌아갔다. 어느 날 나에게 편지를 보내 아버지의 AOL 메일 주소를 쓰기로 했으니 이메일 좀 확인해 달라고 전했다. 기말시험이 끝난 후 친구들 몇이 남쪽으로 여행을 갈 때 나는 함께 가지 못해서 아쉬웠는데, 편지에서 켄은 그 여행에서의 가장 인상적이었던 일들을 얘기해 주었다. 집에 와서 좋긴 하지만 버클리로 다시 돌아갈 날이 기대된다고도 했다. 마지막엔 우리끼리만 아는 농담 하나로 편지를 맺었다. 누가 처음 했던 말인지는 잘 기억나지 않는 그 말로. “진실하자. 켄이.”

아쉽게도 책 내에서 오타가 종종 보이는데, ‘슬래시’라는 인물에 대한 각주에 “미건스 앤 로지스의 기타리스트”라고 되어 있다. “미국 밴드 건스 앤 로지스’ 어쩌고 하려다가 ‘미국’을 온전히 다 지우지 못하고 ‘미’가 남은 것 같다. 미국 대학의 여학생 사교 클럽인 ‘소로리티(sorority)’는 영어 스펠링은 제대로 써 놓고서 왜인지 모르게 음차를 ‘소로니티’라고 해 놨다. ‘소로리티’라고요! 사진 “한 장이 있다.”라고 해야 할 부분이 띄어쓰기를 빼먹고 “한 장이있다.”라고 된 것도 보았다. 데이비드 보위와 퀸의 노래 ‘Under Pressure’는 s를 하나 빼먹고 ‘Under Presure’라고 썼다. 아이고 두야! ‘찾게’도 아닌 ‘찿게’라는, 살다 살다 처음 보는 글자도 있었다. “그런 날 밤면 군복에 블레이저 재킷을 점잖게 차려입은 한 중년 남자도 자주 눈에 띄었다.”라는 문장에서는 ‘밤면’이 무슨 뜻일까 고민했는데 원문을 보니 “There was often a middle-aged man there on those nights, dressed respectably in a blazer and khakis.”였다. 아마도 ‘그런 날 밤이면’의 오타인 듯. 그런데 khakis는 딱히 군복 바지라기보다는 카키 바지를 말하는 거 아닌가? 마지막으로 “영역이었니까”는 “영역이었으니까”를 쓰다가 실수한 듯하다. 이렇게 제가 다 알려 드렸으니까 기회가 될 때 꼭 다 고쳐 주시길 바랍니다…

전반적으로는 괜찮게 읽었지만, 만약 여러분이 회고록이라는 장르를 좋아한다면 개인적으로 이 책보다 더 와 닿았던 두 권을 추천하고 싶다. 첫째는 샤넬 밀러의 <디어 마이 네임>. 성폭행 피해자인 저자가 쓴 피해자 진술서가 대중에게 큰 울림을 주며(성폭행범에 대한) 분노를 일으켰고, 이에 용기를 낸 저자는 자신의 이야기를 털어놓는 이 회고록을 쓰게 된다. 둘째는 타라 웨스트오버의 <배움의 발견>. 아이다호의 산간벽지에서 학교도 다니지 못하고 자란 저자는 큰오빠의 도움을 받아 독학으로 대학에 입학하고, 자신이 몰랐던 삶을 발견한다. 배움과 역사, 그리고 가족의 의미에 대해 생각하게 만드는 책. 이 두 권도 한번씩 꼭 살펴보시라.

'책을 읽고 나서' 카테고리의 다른 글

| [책 감상/책 추천] 가즈오 이시구로, <클라라와 태양> (0) | 2025.10.22 |

|---|---|

| [책 감상/책 추천] 헤르만 헤세, <싯다르타> (1) | 2025.10.20 |

| [책 감상/책 추천] 마샤 웰스, <머더봇 다이어리: 시스템 통제불능> (0) | 2025.10.17 |

| [책 감상/책 추천] 김도미, <사랑과 통제와 맥주 한잔의 자유> (1) | 2025.10.15 |

| [책 감상/책 추천] 리처드 오스먼, <두 번 죽은 남자> (0) | 2025.10.10 |

| [책 감상/책 추천] Sandra Cisneros, <The House on Mango Street> (1) | 2025.10.08 |

| [책 감상/책 추천] 누누 칼러, <물욕의 세계> (0) | 2025.10.06 |

| [월말 결산] 2025년 9월에 읽은 책들 (0) | 2025.10.03 |