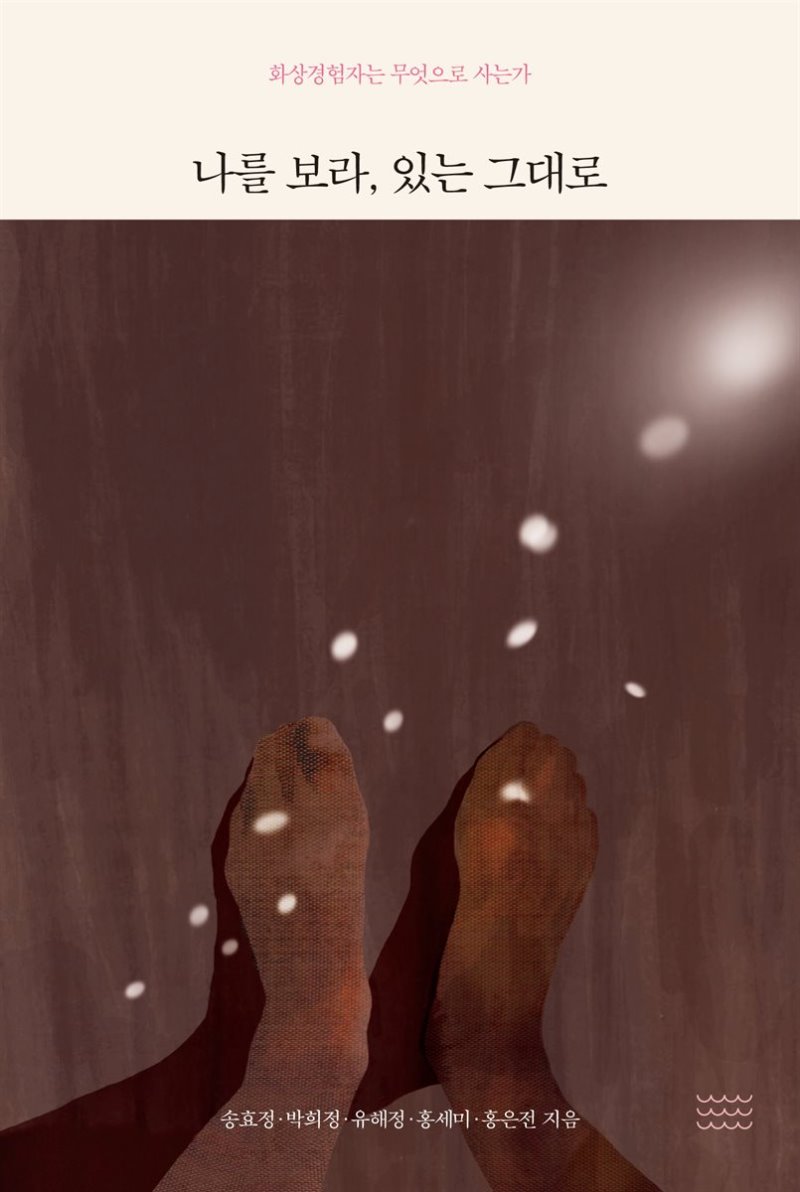

[책 감상/책 추천] 송효정, 박희정, 유해정, 홍세미, 홍은전, <나를 보라, 있는 그대로>

화상 경험자들이 구술한 이야기를 '두 시간 프로젝트'의 인터뷰어 5인이 기록한 것을 모은 책이다.

일단 '화상 경험자'란, 중증 화상을 경험한 이들을 부르는 호칭이다. 보통 이런 이들을 환자, 장애인, 생존자 등으로 부르는데, 이 책에서는 '화상 경험자'라는 표현을 썼다.

일반적으로는 화상 환자라고 불러요. 하지만 우리는 스스로를 화상 경험자라고 말해요. 외국은 화상 생존자라고 부르더라고요. 생존자라는 말도 좋았어요. 고난을 뛰어넘은 사람이라는 의미니까. 그런데 생존자라는 말은 모든 화상 환자를 포괄하지는 못하더라고요. 저처럼 심하게 다쳐서 생사를 오갔던 사람에게는 적합한데, 그리 심하지 않은 화상을 입은 사람들에게는 너무 과도한 호칭인 거예요. 그래서 한때 화상 환자였지만 지금은 환자가 아니라는 걸 알려 주고 싶어서 화상 경험자라는 말을 쓰게 됐어요. 누구나 이 같은 경험을 할 수 있다는 의미에서도 이 표현이 적절한 것 같고요. 화상이라는 것이 누구나 겪을 수 있는 사고인 거잖아요. 화상을 입은 사람들을 너와 나로 딱 구분 짓지 않았으면 좋겠다는 바람 또한 담은 거죠.

화상 경험자 최려나 씨의 말이다.

또한 '두 시간 프로젝트'라는 것은, 타인의 인생에 다가가는 데 최소한 두 시간이 걸린다는 점에서, "'깊이' 듣겠다는 마음과 함께, 스쳐 지나는 타인의 존재를 우리의 삶에 초대·환대하는 시간으로서의 의미를 지닌다."

이 책은 분명 가볍게 읽을 수 있는 책은 아니다. 인터뷰어 다섯 명이 인터뷰이의 이야기를 생생하게 말투 그대로 옮겨서 기록했는데, 그 안에 그들이 경험한 고통이 잘 표현되어 읽어서 읽는 것만으로도 움찔움찔하게 된다. 그 고통이 머릿속에 그려지는 까닭이다.

하지만 이들의 이야기는 단순히 고통을 겪은 데서 끝나지 않고, 이 고통을 자신을 있는 그대로 받아들이는 지혜를 얻는 경험으로 승화시킨다. 많은 이들은 화상 경험을 통해 자신이 '다시 태어났다'고 말한다(두 번째 인터뷰이 정인숙의 꼭지 제목은 아예 <나는 그때 다시 태어났어요>이다).

그리고 그들은 그런 지혜를 우리에게 나누어 준다.

첫 번째 화상 경험자의 기록은, 향초를 가지고 놀다가 화상을 입은 나영이의 어머니, 송순희 씨의 구술이다.

순희 씨는 화상 환자인 딸을 돌본 경험 덕에 소아 화상 환자들을 위한 멘토 역할을 맡게 됐는데, 멘토를 하면서 만나는 어머니들에게는 죄책감부터 버리라고 말한단다.

죄책감을 가지고 있으면 아이를 제대로 돌볼 수가 없고, 지금 상황에서는 아이를 옆에서 잘 보살피는 게 제일 중요하니, 그냥 사고라고 생각하고 죄책감부터 빨리 버리라고.

물론 그렇게 말하는 그녀도 죄책감을 완전히 버리진 못했다. 딸 나영이가 화상을 입게 된 원인인 향초가 한 달 전에 자신이 사 온 것이기 때문이다.

하지만 자책감이 아이의 회복에 도움이 안 된다는 걸 아니까, 그보다는 아이 치료를 어떻게 할지 먼저 생각하자고 다짐했다고 한다.

살다 보면 자책을 하는 날도 있게 마련이지만, 그게 정말 자기 잘못이라 해도, 성장을 위해서 자책감 따위는 버려야 할 필요가 있다. 그런 지혜를 순희 씨는 우리에게 전해 준다.

두 번째 기록은 정인숙 씨. 식당에서 요리를 하려고 가스 불을 당겼다가 불이 치솟아올랐고, 건넌방에 있는 아들을 구하러 불길을 통과했지만, 아들은 사망했고 그녀는 온몸의 86%에 화상을 입었다.

화상을 입고 한동안 누워 있다가 휠체어를 타게 되고, 후에 걸어야겠다 싶어 걷는 연습을 하면서 "아, 그때 나는 다시 태어난 거구나, 걸음마부터 다시 시작해야 하는구나……." 생각했다는 그녀는 이렇게 말한다.

우리는 생존자잖아요. 스트레스를 잘 안 받게 됐어요. 내일 죽어도 괜찮은 거니까. 어떤 일도 일어날 수 있고, 그럴 수 있는 일이라고 생각해요. 이렇게 살아야 해, 이건 꼭 해야 해, 저건 절대로 안 돼, 같은 생각은 없어졌어요. 힘든 과정을 거치면서 하나씩 내려놓은 거죠. 그건 나를 그대로 받아들인다는 뜻이에요. 나한테 왜 이런 일이 일어났을까를 생각하는 건 그걸 부정하고 싶은 마음이잖아요. 그런데 아무리 부정해봤자 어떤 변화도 오지 않아요. 나에게 이미 일어난 일은 변할 수 없는 사실이니까요. 그걸 받아들인다는 건 '나는 다친 사람이야, 이건 내가 평생 갖고 살아야 해' 이렇게 인정하는 거예요. 그전에는 어떤 일이 일어나면 그걸 바꿔보려고 집착도 많이 했었는데 이젠 덜 하죠. 물 흐르듯이 살아야 하는구나… 해요. 아픔은 다 똑같아요. 크든 작든 모두 아프죠. 중요한 건 받아들이는 것의 차이인 것 같아요.

화상 경험자이든 아니든 누구나 공감하고 또 삶에서 실현해 나가야 할 깨달음이다.

세 번째, 송영훈 씨는 전신주에 올라가 작업을 하다가 고압선에 흐르는 전류를 세 번이나 맞아 화상을 입었고, 왼팔을 절단해야 했다.

그는 병원 생활이 너무 힘들어 우울증도 왔는데, 어느 날은 병원을 걸어서 왔다 갔다 하다가 자기와 똑같이 팔이 한쪽 없는 여자분을 봤다고 한다.

무슨 생각으로 그랬는지 자신도 모른 채, 그저 "얘기 좀 하고 싶어요." 하면서 무작정 말을 걸었다고.

그 여자분은 "얘기하세요" 했고, 그는 난생처음 보는 분을 붙들고 엄청 울었다고 한다. "통증도 그렇고 너무 답답해요." "애들도 있고 한데 어떻게 살아야 할지 너무 힘들어요" 이런 이야기를 밤새 했다.

그분이 "저를 보세요. 저는 여자인데 얼굴에 화상도 입고, 팔도 없잖아요. 그래도 어떡해요. 살아야 하지 않겠어요?"라고 위로해 주더라고요. 그 얘기를 들으니까 너무 편안해지는 거예요. '왜 나한테만' '왜 나 혼자만'이라면서 품고 있던 물음이 싹 가시더라고요.

그때 알았어요. 다친 사람들끼리 이런 위로가 필요하다는 걸요. 그분 만난 뒤로 병실들을 찾아다니면서 이야기를 나눴어요. 이날은 이 병실 가서 이야기하고, 어느 날은 저 병실 가서 이야기하고요. 그럼 그 환자분도 위로를 받고, 나도 위로가 되더라고요.

정말로, 우리가 평생 살면서 해야 할 일은 서로를 위로해 주는 일이다.

이 외에도 네 명의 화상 경험자들의 이야기, 그러니까 총 일곱 편의 이야기가 이 책에 담겨 있다.

책 끝에는 이들의 이야기를 기록한 인터뷰어들을 대표해 홍은전 씨가 작가의 말을 썼는데, 맨 마지막 문단이 특히 기억할 만하다.

아픈 몸을 고치는 건 의사지만 잘못된 사회를 고치는 건 그 사회에 의해 아파본 사람들의 목소리와 그 목소리를 듣고 행동하는 사람들입니다. 이 책이 고립되어 있는 화상 경험자들을 연결해 단단한 울타리를 만들고, '화상 장애'에 대한 사회적 지원 체계를 만드는 데에 작은 보탬이 되기를 바랍니다. 귀한 이야기를 해 주신 송순희, 전나영, 정인숙, 송영훈, 김은채, 엄문희, 정범식, 최려나 님께 존경의 마음을 전합니다.

살아 주셔서 고맙습니다.

쉽게 술술 읽을 수 있는 책은 아니다. 화상 경험자들의 경험이 고스란히 나에게 전해지기 때문이다.

하지만 화상 경험자들을 이해하게 되고, 그들을 배려하는 법을 배울 수 있는 정말 귀한 책이다. 살아 있다는 것만으로도 감사해 마땅하다는 점을 일깨워 주기도 하는 책이고.

'책을 읽고 나서' 카테고리의 다른 글

| [책 감상/책 추천] 메그 월리처, <더 와이프> (0) | 2019.09.02 |

|---|---|

| [책 감상/책 추천] 어슐러 K. 르 귄, <남겨둘 시간이 없답니다> (0) | 2019.08.30 |

| [책 감상/책 추천] 이즈미야 간지, <뿔을 가지고 살 권리> (0) | 2019.08.28 |

| [책 감상/책 추천] 나이토 요시히토, <소심해도 잘나가는 사람들의 비밀> (0) | 2019.08.26 |

| [책 감상/책 추천] The School of Life, <끌림> (0) | 2019.08.21 |

| [책 감상/책 추천] 조애나 닐룬트, <용기의 기술> (0) | 2019.08.16 |

| [책 감상/책 추천] 로빈 스턴, <그것은 사랑이 아니다> (0) | 2019.08.14 |

| [책 감상/책 추천] 가타다 다마미, <상대의 악의적 거짓말에 당하지 않는 방법> (0) | 2019.08.12 |